quarta-feira, 19 de agosto de 2020

segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Isto é gente que não é gente

Não é gente o tio que a violou. Não é gente a imbecil que divulgou o paradeiro da criança e apelou a uma manifestação para impedir a interrupção da gravidez que resultou da violação. Não é gente a matilha que se juntou à porta do hospital, numa histeria idiota, espumosa, contra o aborto e a favor de que uma criança de 10 anos, violada por um tio, leve por diante uma gravidez, porque a vida é não sei bem o quê na cabeça cheia sei bem de quê daquela não gente. E há gente que concorda com isto.

quinta-feira, 13 de agosto de 2020

Entre Porto e Lisboa

"Vais gostar mais de Lisboa do que gostaste do Porto", diz o rapaz atrás de mim para a amiga canadiana. "Porque, do Porto, não tiveste tempo de conhecer o melhor, que são as pessoas", continua ele, nas minhas costas, enquanto subimos as escadas, em fila ordeira, como já convinha, ainda a pandemia não era pandemia.

Sei que a amiga é canadiana porque, de vez em quando, gosto de me meter onde não sou chamada. Por exemplo, numa conversa boa e improvável em tempos de guerra. Apesar de todos os pesares, e etiquetas, e do distanciamento que uns dizem social e outros físico, há partes de mim que permanecem intactas mesmo sob a ameaça de catecismos e cataclismos. Não é que não cumpra regras. Cumpro e sem grande dor, desde que possa continuar a ser eu, sem mácula que me atormente.

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

Indignações Selectivas

Também tenho. Às vezes. De momento, rezam assim:

1. Olavo

Bilac. Nunca gostei. Do músico, entenda-se, ou cantor, ou lá o que seja, nunca

me convenceu aquela voz falsamente rouca, mesmo que o próprio garanta que não e

eu até acredite. Só há um homem capaz de (me) (en)cantar sem saber cantar,

é o Pedro Abrunhosa; e isto falando só de cantar, não sei se já me tinha feito

entender.

De modo que, o que me indignou no arrefecido e requentado caso

Olavo Bilac não foi que tivesse (en)cantado para (o) André Ventura, com direito à selfie e ao cachet. Foi o desgraçado post que escreveu depois. É um daqueles casos em que é pior a emenda que o soneto, e acho que a música nem era essa.

2. A

menina da manifestação anti-anti-racismo. Outra vez o CHEGA por lá, mas em modo pior. Nem é tanto

a presença e o cartaz. É o cartaz feito vestido, enfiado na menina, e a mãe a

referir-se à filha como sendo de cor, antes ou depois, já não sei bem,

de os remorsos lhe terem provocado vómitos e outros estados de dor. Não sei se será

caso para impedir a adopção em curso, mas, por mim, pode continuar em cuidados até,

sei lá, deixar de votar naquilo. Pode ser que sejam poupadas, mãe e

filha, a mais disparates. Não se tratou só disso, mas não foi a primeira vez e

não será a última. Há pais que vêem os filhos como posse e prolongamento de si

mesmos. Também me acontece. Evito que seja em público.

3. A "parada Ku Klux Klan". Esta não é selectiva. Indigna-me por todos os lados que

olhe. Só o retrato já é asqueroso. Cobardes, cobardes, cobardes. Mil vezes

cobardes. “O mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista”, “informe

da nova ordem de avis”, “48 horas para deixarem o território português”? Seria

cómico, se não fosse crime, em território português, dirigir ameaças, por

escrito ou não, a outras pessoas.

Entretanto

e a propósito de mais um vídeo, onde se vê um polícia australiano a imobilizar,de forma violenta, uma mulher. Claro que não tardou a piadola ("olha se fosse

preta…") e a comparação igualmente jocosa com o que aconteceu a George Floyd,

asfixiado, recorde-se (como se fosse preciso) sob o joelho de um polícia, mais

de 8 minutos de agonia em directo, sem que o seu carrasco perdesse o sentido de po(s)se

aprumada. E, portanto, neste caso e com os graciosos, não sinto qualquer tipo

de indignação, nem selectiva, nem global. Nem toda a cretinice merece atenção e

castigo; é só malcheirosa, como a água suja da sarjeta.

Miguel Torga

Há a inevitável polémica (como não?) e a estética. Sobre a primeira, não tenho nada a dizer. Há muito, muito tempo que vivemos sequestrados e encerrados na fábula d' O Velho, o Rapaz e o Burro: se vamos a pé, com o burro ao lado, somos patetas; se é o velho quem monta o burro, pobre do rapaz que vai a pé; se monta o rapaz, olha a vergonha, o rapaz tão forte e o velho a pé; se montam os dois, coitado do burro. Sobre polémicas, vitória, vitória, acabou-se a estória.

Sobre a segunda. A estética. Pessoalmente, não gosto. Fim de conversa. Em dia de aniversário de Torga - o também médico Adolfo Correia da Rocha - prefiro os versos e a prosa. Lembro-me do que gostei de ler os "Novos Contos da Montanha", na escola, uma edição velhinha, de capa mole, em pálido beje, e letras em azul bebé, o primeiro livro que lhe conheci e que ainda guardo. Os versos chegaram mais tarde.

"Recomeça...

Se puderes,

Sem angústia e sem pressa.

E os passos que deres,

Nesse caminho duro

Do futuro,

Dá-os em liberdade.

Enquanto não alcances

Não descanses.

De nenhum fruto queiras só metade.

E, nunca saciado,

Vai colhendo

Ilusões sucessivas no pomar

E vendo

Acordado,

O logro da aventura.

És homem, não te esqueças!

Só é tua a loucura

Onde, com lucidez, te reconheças."

Sísifo

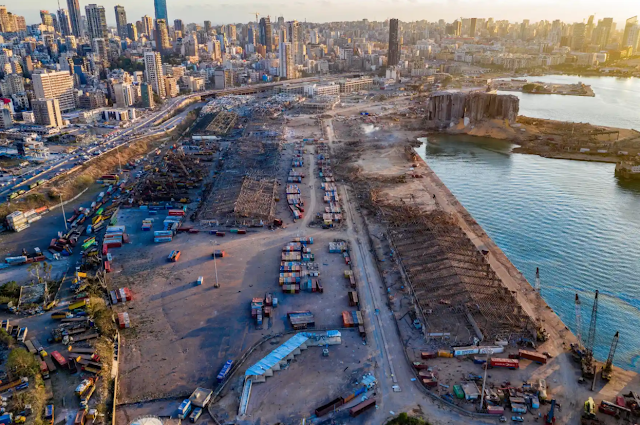

Ainda no Líbano

"Como foi possível

passar de um país chamado “a Suíça do Médio Oriente”, modelo de coexistência

comunitária, oásis de liberdade, prosperidade e cultura, para o inferno de um

Estado falido, usurpado por uma elite corrupta? A explosão do porto de Beirute

não foi apenas uma catástrofe. É um corte na História do Líbano. “Beirute nunca

mais será a mesma”, escreve um jornalista. “O Líbano que conhecemos está a

morrer”, observa um analista. É o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros,

Nassif Hitt, quem declara: “O Líbano está a caminho de se transformar num

Estado falido.

O Líbano tem uma geografia feliz na borda do Mediterrâneo, o que faz dele um importante entreposto comercial. Do ponto de vista geopolítico, o quadro é mais ameaçador. Está encravado entre Israel e a Síria. Damasco, a quem está umbilicalmente ligado, vê nele uma extensão do seu território. Israel pretendeu fazer dele um Estado-tampão sob sua influência. Por fim, é um ponto quente da concorrência entre o Irão e a Arábia Saudita. Sofreu as consequências do conflito palestiniano, teve uma longa guerra civil (1975-1990) que desembocou na ocupação síria e na ocupação do Sul do país por Israel. De facto, goza de uma soberania incompleta.

Terceiro elemento, o que mais condiciona a vida política do Líbano: o comunitarismo político. Tem 18 confissões religiosas e três comunidades dominantes – cristãos maronitas e muçulmanos, sunitas e xiitas. E uma forte comunidade drusa. Alberga ainda 300 mil refugiados palestinianos (confinados em campos) e os novos refugiados da guerra síria. O problema não é o mosaico religioso: é a organização da vida política em termos confessionais, o que se acentuou após a guerra civil. Desta vez, os libaneses não podem atribuir a crise a intervenções estrangeiras: ela espelha o apodrecimento do sistema político."

Continua, lá, no artigo publicado.

terça-feira, 11 de agosto de 2020

No "The Guardian"

Já uma vez o escrevi: o "The Guardian" tem a melhor ou uma das melhores galerias de fotos da imprensa.

Há mais aqui.

Instantes

Gosto daquela fotografia desde a primeira vez que a vi. Servia de rosto a um artigo de opinião publicado no Expresso, quando o silêncio que caía sobre as cidades, antes devoradas pelo ruído em todas as suas variantes, ainda era um pequeno grande luxo a que nos poderíamos habituar. Sem sobressaltos.

Procurei-a. À fotografia. Mas com pouco sucesso e ainda menos empenho. Há instantes e instantes, todos eles irrepetíveis, e o que vêem uns olhos, não vêem outros. Estes outros são meus e nem sempre vêem o mesmo.

Entretanto, ouço dizer que a aplicação de rastreio que nos há-de manter ainda mais a salvo da pandemia do nosso embrutecimento está pronta a ser consumida; e pronta a consumir-nos, a fogo lento, nesta desconfiança instalada entre o nós e, agora, o eu e os outros. Rejeito. Não comungo da teoria da morte anunciada e mansamente consentida dos nossos direitos e liberdades, mas, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa; é outra expressão esgotada, mas também gosto. Vade retro. Era como poderiam ter chamado à aplicação.

Campanhas, Cabalas e outros peixes (sim, eu sei que a do peixe é com v)

Na sequência das notícias que o PÚBLICO tem vindo a divulgar acerca de algumas vendas a saldo promovidas pelo Novo Banco – já sei, tinha que ser assim, havia prazos para cumprir, passou tudo ou quase tudo pelo crivo e aprovação do Fundo de Resolução que é gerido pelo Banco de Portugal em parceria com o Ministério das Finanças e, cereja no topo do estrondoso dolo, é tudo legal, tão legal que a expressão o crime compensa (o “não” há muito que saiu do nosso léxico financeiro) ameaça assumir uma outra dinâmica, e mais uma data de predicados talhados à medida de outra evidência portuguesa, com certeza, que é como quem diz, se der prejuízo o Estado paga, se der lucro o privado come – a administração do banco que nos garantiram ser bom (sê-lo-á para alguns) ameaça processar o jornal.

Numa coisa o queixoso tem razão: aparentemente, pelos menos os negócios que têm provocado continuado escândalo de há uns tempos a esta parte, foram aprovados pelo Fundo de Resolução e, portanto, por outras duas entidades insuspeitas, apesar de o Tribunal de Contas “acreditar” que o Ministério das Finanças não dispõe, por exemplo (e que grande exemplo), “de todos os dados relativos à venda do Novo Banco à Lone Star”. Mas, faz-me sempre confusão quando insistem no ataque ao mensageiro, ou na estafada estratégia de vitimização e perseguição, aqueles que, sob legítima suspeita, se vêem obrigados a explicar-se; mais ainda quando em causa estão dinheiros que, mais cláusula, menos cláusula, acabam sempre por sair dos bolsos de quem paga (mesmo) impostos.

Não é preciso perceber muito de

finanças, nem de economia, nem de bancos, nem de mercado imobiliário, nem de

negócios onshore ou offshore para pasmar com alguns. Por exemplo (outro grande exemplo): “a Apollo,

que pagou 40 milhões de euros (e injectou mais 150 milhões). Passados quatro

anos e meio, a 18 de Julho de 2019, a seguradora mudou novamente de mãos, tendo

entrado no universo da italiana Generali, que

pagou à Apollo pelo grupo Seguradoras Unidas (Tranquilidade, a

Açoreana e a AdvanceCare) 600 milhões de euros (510 milhões foram pagos pela

Tranquilidade e pela Açoreana e 90 milhões pela AdvanceCare)”.

Enfim. Mais do mesmo. Com uma pitada de

pseudo-indignação entre aqueles que chafurdam no mesmo vaso que, por sua vez,

comunica com os adjacentes, alterando caras e nomes, num baile

de máscaras muito mais antigas do que as que usamos agora e com o

distanciamento que se impõe entre governantes e governados, uns mais do que

outros, como também convém.

segunda-feira, 10 de agosto de 2020

Pessoas e Animais

Acho inqualificável

maltratar um animal. De estimação, de companhia, não conheço as designações

correctas, sou totalmente leiga na matéria, o que não interessa nada para dizer o que disse e manter o que disse. Quem o faz, quem maltrata um animal de forma consciente e

deliberada, deve ser sujeito às leis que existem para a sua protecção. Também

acho que há alguns animais melhores do que algumas pessoas, admitindo

que se possa colocar a coisa assim. Mas, não, não acho que a coisa se possa

colocar assim. E lamento que uma sociedade justa, igualitária como se diz agora

tanto, não tenha, pelo menos, a mesma capacidade de se mobilizar em torno do

sofrimento e da morte dos seus velhos.

Se os velhos do lar

de Monsaraz – e de outros lares em situação idêntica – pertencessem à tal classe

dos animais de companhia ou de estimação, talvez as notícias sobre as

circunstâncias das suas mortes tivessem despoletado a habitualmente exigida

onda de indignação e revolta por terem sido deixados à sua (má) sorte. Assim, o

facto de os resultados da comissão de inquérito que a Ordem dos Médicos

divulgou referirem que a maioria dos doentes morreu por “descompensação” das suas

doenças crónicas “agravada por estados de desidratação”, que houve falhas na

medicação regular dos doentes e que nem sequer havia registo dos dados clínicos

dos doentes, entre outras conclusões, passou mais ou menos em claro. Entretanto, morreram 18 pessoas e não sei se o

primeiro-ministro se sentiu “chocado”, ou se considera o caso “absolutamente

intolerável”. Ou se não teve ainda oportunidade de dizer o que sente ou deva

sentir. Afinal, estamos em Agosto; com a ajuda do (im)prestável líder do ainda (não

se sabe bem por quanto tempo) maior partido da oposição, acabaram-se os debates

quinzenais como os conhecíamos e o presidente anda tão entusiasmado com o verão

e as bolas de berlim que não comia há 20 anos, que nem o incomodou nada

partilhar o bolo com a criançada, ali rapidamente dividido à mão e depois de

uma saciável dentada presidencial. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido uma

desilusão em crescendo, e cada vez mais apressada com o passar dos casos e dos

dias. Sinto-me tão defraudada que me apetece esbofetear-me, por tão ingénua.

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

Indiferente à gaivota que estacou diante dela, a rapariga do bikini laranja vai debitando caracteres, ao telemóvel, apressadamente, as unhas longas e pontiagudas, tão pontiagudas que vejo como vão perfurando o ar e assim o esvaziando, ao ritmo do menear dos dedos, com a precisão de uma dactilógrafa no tempo em que havia dactilógrafas.

A gaivota parece fixar-lhe o braço onde alguém tatuou uma sequência disforme de traços densos e curvos, uma extensa língua de cornucópias animalescas, monocromáticas até onde a vista alcança, desde o pulso largo até à base do pescoço. Há tatuagens magníficas; mas não aquela.

Não sei se

da forma do braço, da luz encorpada da manhã, ou do

compasso frenético do texting, mas, por momentos, o padrão endiabrado pareceu mover-se por vontade própria e arrastar-se lentamente, como um réptil. Também não sei se terá sido isso a alarmar a gaivota, mas,

subitamente, soltou um grito estridente e largou em debandada. Pelo modo precipitado

e caótico como partiu, não porque estivesse acompanhada. Já a rapariga continuou sem levantar a cabeça do telemóvel, alheia ao assombro de ambas.

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Quantas vezes nos podemos reconstruir?

Voltei a ler esta notícia hoje, mas já a tinha lido na data da primeira publicação, há três ou quatro dias. Pensei logo em deixar aqui esse registo, mas não fui capaz, não sei porquê. Nem sei porque é que me lembrei disto de acertar datas; creio que a minha mente se entretém em pormenores pateticamente banais quando a realidade me esmaga, uma espécie de entorpecimento curativo para não sucumbir ao choque.

Já então me questionara como é que se

faz. Como é que se sobrevive, como é que se recomeça a partir dos escombros onde,

um segundo antes, se erguia uma cidade? Onde se vai buscar a capacidade de reagir em vez de nos deixarmos engolir pela negritude do desespero?

Quase três toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto há 6 anos à espera do desastre. As tragédias não são comparáveis. Nunca são comparáveis, mesmo que tenham pontos em comum. Hiroshima, Nagasaki e, agora, numa coincidência macabra de datas, 75 anos depois, Beirute; 15 anos depois de uma outra explosão ter matado o primeiro-ministro Rafik Hariria. Noutro encontro absurdo de datas, os suspeitos do atentado de há 15 anos conheceriam a sentença amanhã.

Albert Einstein assumiu como grande erro a carta enviada ao presidente Roosevelt com a recomendação de que fosse fabricada a bomba atómica, mas Paul Tibbets, nunca perdeu uma noite de sono por causa disso. Do ataque de 6 de Agosto de 1945.

Robert Lewis terá escrito meu deus, o que é que fizemos?, no seu bloco de notas, depois de se ter dado conta da devastação provocada pela bomba conhecida como little boy. Todas as operações de guerra necessitam de um código.

quarta-feira, 5 de agosto de 2020

A razão da sua fúria

O livro – quase não chega a ser um livro

– mais recente de Bernard-Henry Lévy não se lê em duas horas, mas quase. Mesmo

pesando as palavras e as denúncias, bebendo (in)tranquilamente da sua fúria

enganadoramente suavizada numa escrita fluida, mas densa em vários aspectos, “Este

Vírus Que Nos Enlouquece” não esgota uma tarde. Pelo menos, no que toca ao

tempo que corre no relógio da sala. Li-o no passado Sábado, já depois de ter lido a

entrevista que o filósofo e escritor deu ao Expresso.

Não gosto do título do livro. Eu teria

escolhido a sua penúltima frase, esta é a razão da minha fúria (nesse caso, Lévy ver-se-ia obrigado a procurar uma outra frase para o quase

desfecho), mas gostei muito de o ler.

Nas suas próprias palavras, o que mais o impressionou não foi a pandemia, este tipo de desastre, afinal, sempre existiu. Impressiona-o, sim, a forma como estamos a reagir desta vez. Estranha-a; pela dimensão do medo que caiu sobre nós e nos domou. Pela rapidez com que se esvaziaram grandes cidades, pela facilidade com que passámos das demonstrações sinceras de civilidade e entreajuda, ao nojo ao outro, ao desconhecido, ao terror dos abraços, dos apertos de mão, à suspensão ordenada e prontamente obedecida dos afectos.

O isolamento, o confinamento, o uso de

máscara, o distanciamento físico, praticamente todas as medidas em que assenta o nosso medo e o nosso nojo foram praticadas no passado, nos mesmos desastres

que Lévy evoca nas primeiras páginas do seu pequeno livro, que é também um

manifesto da sua fúria. Da gripe espanhola à gripe asiática. O que

mudou, então, sendo evidente que o pandemónio profiláctico desta pandemia se

assemelha mais ao da primeira do que ao da segunda, para além de que a primeira

ocorreu há mais de 100 anos e nem sequer era espanhola-espanhola? Esta é

a grande questão, que muitos atribuem a conspirações maquiavélicas mais ou

menos sofisticadas, outros, a uma preocupação genuína no início que degenerou

numa sede governamental diabólica, mundialmente generalizada, de impor regimes

ditatoriais até onde eles não existiam, pela calada da noite que reina sobre as

nossas desesperanças, e, os restantes, a um espírito irritantemente domável,

capaz de paralisar qualquer assomo de intentada mas pouco rebeldia.

Estive a reler algumas das notícias de

Março, por altura da decisão de encerrar as escolas. Portugal contava com 78

casos de covid-19 e a doença ainda não tinha provocado mortos entre nós. Pela

mesma altura, Itália somava mortos a um ritmo desolador; a cada dia de maior

número de mortos, seguia-se outro e outro e era impossível ficar indiferente ao caos. Os

78 casos, sem mortes, em Portugal faziam daquela precaução uma quase histeria, mas o

objectivo era, precisamente, evitar um cenário idêntico aos de Itália e,

depois, Espanha. Claro que somos mais sensíveis às mortes dentro de portas, só

somos (quase) perfeitos geneticamente; genericamente somos normais e a

normalidade não produz heróis em série. As mortes que resultam da miséria

humana que Lévy vai desfiando no seu pequeno livro (alguma testemunhada em

primeira mão), os massacres na Nigéria, a guerra do Iémen, a da Síria, as condições

miseráveis em que se empilham as vidas das migrações em massa, as manobras de

bastidores de Erdogan, Putin, Orbán, a imposição à bruta e às claras do regime

de Pequim em Hong Kong sem que isso levante uma onda suave que seja de

indignação ou, pelo menos, de solidariedade, choca-nos indecentemente menos do que

a possibilidade mais próxima de nos morrer amanhã e sem aviso, alguém que

amamos e nós sem tempo para a despedida e o luto. Como se a morte não fizesse parte

da equação desde o primeiro momento da vida de cada um. Mas não costumamos

lembrar-nos dela em uníssono, em notas de rodapé corridas ad nauseam nos

blocos de notícias. Lévy lembra que até o Daesh declarou a Europa uma zona de risco

para os seus combatentes.

Porquê, então, este terror generalizado que

se espalhou pelo mundo, escancarando as portas a esta urgência, às vezes

insana, às vezes infame, de nos mantermos a salvo, seja lá o que isso for? Se

foi preciso – e eu acho que foi, embora tenha resistido ao máximo, no início –

encerrarmo-nos em casa (os que temos casa!) para tentar conter um vírus

desconhecido, altamente contagioso, cuja taxa de mortalidade entre os tais

grupos de risco ameaçava fazer colapsar o SNS, em que ponto é que passámos a

querer viver empalhados, numa bolha permanentemente esterilizada? Tem que haver

um meio termo entre a ignomínia dos bolsonaristas e suas majorettes e a aspiração

absurda, patética, de viver a risco zero.

Claro que, há 100 anos, o mundo não

estava ligado 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 365 dias por ano, 366 a

cada quatro, e o que acontecia em Las Vegas ainda ficava em Las Vegas por muito

tempo, não corria à velocidade da melhor oferta das operadores de

telecomunicações. Tal como a mentira – e as fake news – as pandemias

sempre existiram. Tal como na mentira – e nas fake news – o maravilhoso

mundo das tecnologias e da internet encarregam-se de multiplicar os seus

efeitos. E é por isso que tenho sempre muita dificuldade em aceitar os

argumentos de que o problema são só as pessoas. A educação, a tal arma mais

eficaz para combater atrasos, fanatismos e políticos sabujos, a que foi ferida

de outra morte nesta loucura, não demora um clique a produzir os seus efeitos.